骨格筋病理検査総論

筋病理総論

観察の基本的な着目点には、筋線維の大きさ(横径)の変化とその分布、個々の筋線維の形態的変化、内在核の頻度、組織化学的変化、間質の変化、筋内神経束や筋紡錘の変化および超微形態的変化とがある。

さらにこれらの所見に基づいて行われる免疫組織学的検査が診断に重要な役割を果たす。

1.神経原性筋萎縮

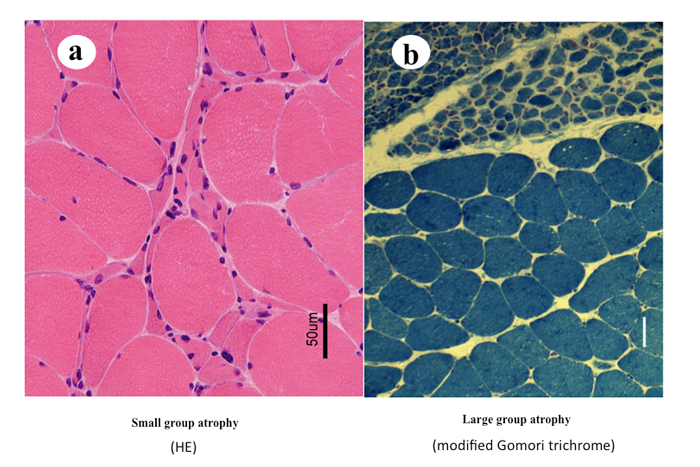

脊髄前角の運動ニューロンから末梢神経に至る病変でおきるのが神経原性筋萎縮である。その特徴は萎縮線維がグループ(群集)を形成して“群集萎縮”を呈することである。また一つ一つの萎縮線維が角張った輪郭を示す“角化線維”が高頻度にみられる。群集の大きさはさまざまで、10線維以下の小規模なものから(Fig.6a)、百本単位の大規模なもの(Fig.6b)まである。

Fig.6

神経原性筋萎縮では萎縮線維と非萎縮線維の差が明瞭になる。萎縮線維は(a)の小群集から(b)の大群集のように大小いろいろな規模のグループを形成する。萎縮線維は、(b)のようにしばしば輪郭がかどばって、小角化線維の群集を呈する。左のように周囲に間質の隙間がなく非萎縮線維が多数存在する時に、萎縮線維が角化する傾向が強い。

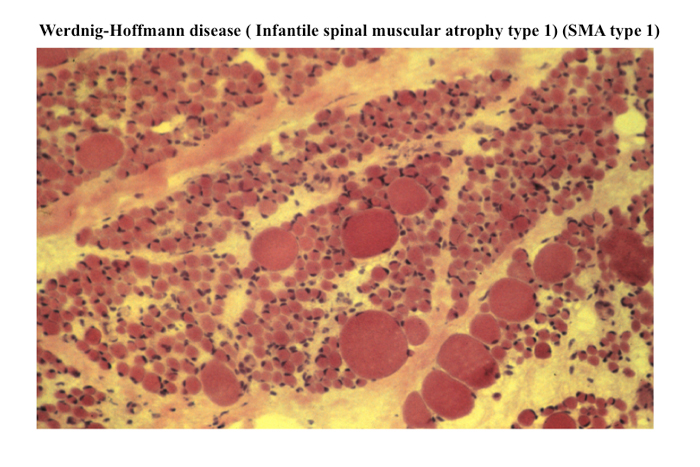

初期には小規模な群集萎縮が散在することが多いのに対し、進行した病態では大規模な群集萎縮になることが多い。群集萎縮になる背景は、同じ運動単位(個々の脊髄前角細胞とそれに連なる末梢神経と筋線維を指す)に属する筋線維が同じ程度に萎縮することである。周辺に正常なサイズの非萎縮線維が残ることで、萎縮線維と非萎縮線維という二つのサイズの線維グループに分かれる。一方、萎縮線維の輪郭は本質的な意味は乏しく、萎縮線維が角化することが多いのは事実であるが、この現象には周囲の線維の萎縮の程度や間質の広さなどの、いろいろな要素が影響する。神経原性変化で筋線維の形が角化しないこともあり、特に小児の運動ニューロン疾患では萎縮線維も円形の輪郭を示すことが多い(Fig.7)。その理由は明らかではないが、おそらく多くの運動単位が同時に障害を受け、正常線維が萎縮線維を圧迫するという時期が少ないことが関与していると思われる。

Fig.7

萎縮線維は角化するとは限らない。この小児の脊髄性進行性筋萎縮症1型であるWerdnigh-Hoffmann 病の生検像では、萎縮線維の角化は見られない。神経原性筋萎縮の重要な所見は、萎縮線維と非萎縮線維の差が明瞭で中間径の線維が乏しい点にある。

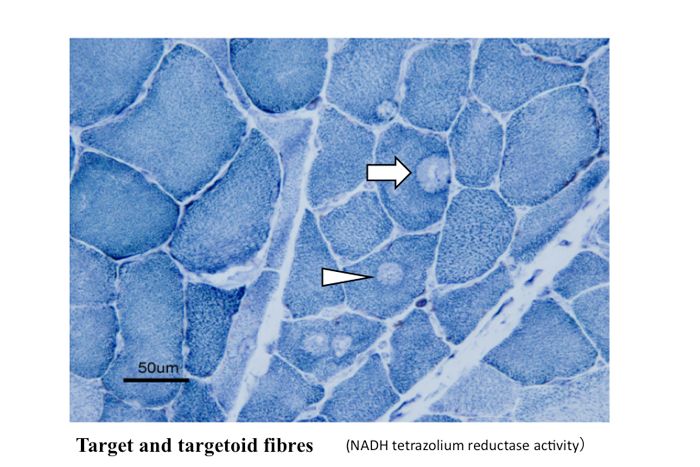

組織化学的には、神経原性筋萎縮の状態ではNADH-tetrazolium reductase という主にミトコンドリアと筋小胞体にある酵素の活性像で筋線維の一部が低活性となって抜けて見え、その周縁に高活性部の縁がある target fiberや、縁が不明瞭な targetoid fiber が出現することがある (Fig.8)。なおNADH-TR活性像と succinic dehydrogenase (SDH) 活性像では神経原性萎縮した線維で活性の濃縮現象が起こりやすく、萎縮線維で本来よりも高い活性が見られやすいため、ファイバー・タイプの判定は、萎縮のある場合は注意が必要である。

Fig.8

NADH-tetrazolium reductase という主にミトコンドリアにある酵素の活性像では,神経原性変化の一つとして筋線維の一部が低活性で抜けて見え、その周縁に高活性部の縁がある target fibre (矢印) や、縁が不明瞭な targetoid fibre(矢頭)が出現することがある。

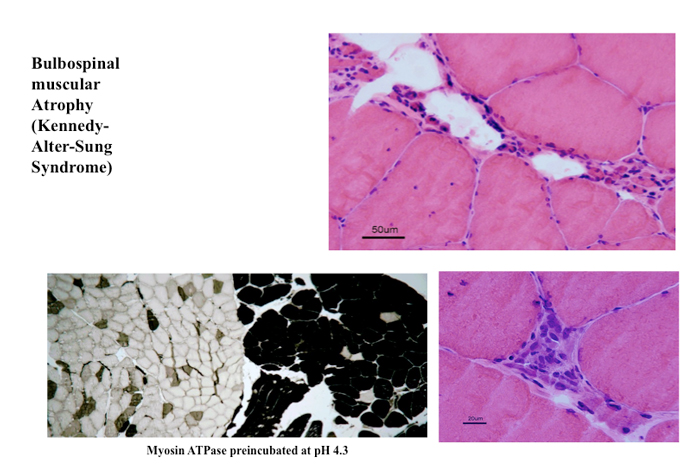

運動単位の脱落が徐々に進行する過程では近隣の運動単位による神経再支配が起こり、運動単位の規模が大きくなる。この場合、筋萎縮はまだ目立たない時期に、同一 fiber type の線維が集中する fiber type grouping (Fig.9) がみられる。

Fig.9

球脊髄性筋萎縮症のような慢性の神経原性筋萎縮症では、極度に萎縮した線維の群集にくわえ、非萎縮線維の一部は肥大し、中心核の増加などミオパチー類似の変化を伴っている。また一見萎縮線維のない部位でも、組織化学的にはファイバータイプの分布がチェッカーフラッグパターンではなく、同じファイバータイプの線維が集合するファイバータイプグルーピングが見られることがある。一つの脊髄前角細胞の支配する筋線維は同じファイバータイプになる。このグルーピングは運動単位の脱落と神経再支配が進むに従って、一運動単位の支配域が大きくなることによる。

同じ運動単位に属する筋線維が同じファイバー・タイプを示すことから、この現象は理解できる。神経原性の変化が長期間持続すると、中心核の増加や筋線維内部構築の異常など、ミオパチーに類似した変化が二次的に起きることが多い。また長年にわたる神経原性変化では萎縮線維とともに、肥大線維が観察されることが珍しくない。

神経原性筋萎縮をきたす疾患には運動ニューロン病、頚椎症などによる根障害、および各種の末梢神経障害がある。筋病理学的にこれらを明瞭に鑑別することは困難であるが、病変の程度や経過の長さ、神経再支配の有無などを推測することができる。

2.筋原性筋萎縮 (ミオパチー)

ミオパチーには多数の病態があるとはいえ、その筋病理には共通点が多く、以下の特徴がある。

- 筋線維横径のスペクトラム形成:筋線維横径は正常または肥大して大きなものから、萎縮して小さなものまで、広く存在し、神経原性萎縮で見られるような萎縮線維と非萎縮線維に分離する傾向はない。しかし、注意しなければならないのはミオパチーではあっても、fiber typeに関連した萎縮が存在する場合で、このfiber type atrophy においては、特定のfiber type の線維のみがほぼ同様に萎縮することがある。この時は萎縮線維と非萎縮線維が2群に分かれ、神経原性筋萎縮と類似の状態を呈する。

- 筋線維の横断面は一般的に円形化しやすい。しかし、筋線維の断面の形状を決定する因子は筋線維のみにはなく、隣接する筋線維を含む、周辺の組織の状態が大きく影響するので、必ず円形化するとは限らない。萎縮線維の数が非萎縮線維に比べて少なく、間質が開大していないときには角化線維に類似するので注意が必要である。

- 中心核の頻度が高い。ミオパチーの一般的傾向として中心核が多くなる.しかし、その頻度は疾患により差が大きい。特に多いのは筋強直性ジストロフィーとcentronuclear myopathy(myotubular myopathyと記載されることがある)である。また、再生線維には大型の淡明な核がみられやすい。また神経原性筋萎縮においても慢性化すると中心核が増加し、また nuclear clump が発生しやすい。

- 筋線維間の間質(endomysium)は開大し、しばしば線維化や脂肪組織の増加を見る。換言すれば、単位組織面積あたりの筋線維数が減少する。ミオパチーが進行すれば、最後にはわずかの数の筋線維が島状に組織の中に点在する病理像になる,しかし、この段階では進行した神経原性筋萎縮との区別は困難である。